日常に潜む火災の原因…火元がなくても発火する? 面倒臭がりが起こす火事?

冬場は火事のニュースが増えやすくなる時期。

これは空気が乾燥する=燃えやすくなるということは知っていると思います。

しかしそれ以外にも「その程度で発火するの?」と思うような火災原因も数多く存在しています。

電化製品・調理・ガス缶の扱い…。

少し間違えるだけでも発火する危険があるものは多いです。

今回は誰でもやってしまいがち、無精・面倒臭がりな人がよくやりがちな火災原因と予防方法を紹介します。

面倒臭がりがやりがちな発火原因

まずはどんな家庭でも、特に面倒臭がりな人がやりかねないな発火原因の紹介です。

これを読んで心当たりがある人はいつ火事が起きても不思議じゃありません。

一刻も早く改善するようにしましょう。

電化製品のホコリ

モーターがある電化製品にホコリがたまるのは避けましょう。

ホコリというのは細かい糸・木くずといったかなり燃えやすいものの集合体です。

そういったものは電化製品の内部に入り込んで内部に溜まりやすいです。

むき出しになっているモーターの隙間に詰まって動作不良を起こしたり、最悪発火することもあります。

特に気を付けたいのが「扇風機」「パソコン」といったものです。

他にもありますが、下記の条件に当てはまるような電化製品も併せて注意したいところです。

扇風機。

扇風機は薄いプラスチック板一枚を隔てて、大きなモーターが格納されています。

しかし隙間が多く、ホコリが入り込みやすいにも関わらず、内部の掃除をしようにもほとんどできません。

そのため何年単位も内部を掃除せず使い続けると、モーターの熱が原因で発火する恐れがあります。

夏場は気温も高く積もったホコリが邪魔で排熱もできません。

ので、ホコリの量が多いほど・放置した年月が長いほど発火の可能性は高まります。

とはいうものの扇風機を分解するのはかなり面倒。

なので、隙間から掃除機でホコリを吸い出すなどして少しでも掃除しておくようにしましょう。

パソコン・ルーター

パソコンやルーターといった、「コードにつないだまま使用する」電化製品にも注意が必要です。

パソコンは内部にあるファンによる排気で排熱をしています。

しかし内部でホコリが詰まると排気ができなかったり、最悪ファンそのものも止まってしまいます。

夏場では特に注意が必要で、ファンが動作して排熱がされていてもかなりの高温になります。

ときどきニュースで聞く「高温になったスマホバッテリーが発火」みたいに、パソコンのバッテリーも発火しかねません。

しかしパソコンの分解なんて怖くてできない人が多いと思います。

パソコン周りにホコリが溜まらないよう定期的に掃除をして、ホコリそのものが内部に入り込まないようにしましょう。

ルーターもパソコンと同じです。

ファンは無くとも排熱用にかなりの隙間・穴が空いていることが多いです。

が、それが原因でかえってホコリが入り込みやすくなってしまっています。

こちらも同じく定期的に周りを掃除したり、隙間に掃除機を当てて中のホコリを吸い出すようにしましょう。

コードを束ねる

かなりの人がやってしまいがちなのが「長すぎる電源コードを束ねておく」ことです。

特に注意したいのが「コンセントにつないだまま(通電したまま)コードを束ねる」こと。

電気が通っているだけあって僅かながらもコードも熱を持っています。

それが何重にもなって束ねられていると一か所の熱もかなりのものになります。

…まあ発火温度となるとかなりの高温になるので、そこまで熱が溜まるのは少ないですが…。

ただ束ねた状態で固定されることが原因によって「断線」することがあります。

長時間束ねたままのコードをほぐそうとすると「ペキッ」って音が鳴ったりすることがあると思います。

その時に内部の何本もある通電線が切れてしまうことがあります。

完全に断線してしまうなら問題ありません。

そもそも電気が通りませんから。

しかし中途半端に、例えば半分の線を残したまま断線すると危険です。

コンセントにつないだ状態でちぎれた電気コード同士を近づけると「バチバチッ」とかなりの勢いで通電します。

理科の実験などで経験した人もいるのでは?

あれと同じことが起きる可能性があります。

電気コードは束ねたりせず、ほぐしたまま使えばこういった発火原因をなくせます。

コンセントのホコリ

壁や延長コードのコンセントにホコリが溜まりすぎると出火原因になりかねません。

原因はホコリを経由して、電気が別のところ(異常な箇所)に流れることです。

特に危険なのが積もったホコリが湿気って水分を含むことです。

乾燥した状態のホコリだと通電する能力(?)は比較的高くはないです。

しかし水分を含むと格段に通電する危険性が高まります。

湿気が多い時期や、冬場で結露した水がコンセント付近に垂れるetc…。

こうした状況だとホコリが湿りやすくなります。

直接コンセントに水が垂れるのも危険ですが、ホコリが積もらないようにすれば格段に危険性を減らせます。

もう一つ注意したいのがタップはコンセントに隙間なく差し込みましょう。

普段掃除したくても、冷蔵庫の後ろにコンセントがあってうまく掃除できない場所もあると思います。

そんな場所ではタップとコンセントの隙間を無くせばホコリが入り込まなくなります。

これでホコリによる発火の危険性を減らせます。

しかしやはり根本的に解決するためにはこまめに掃除するのが一番。

年1回でもいいので掃除をしておきましょう。

日常でも起こりうる発火原因

次は電化製品などで間違った使い方・危険な使い方をしていると起きる発火原因を紹介します。

ストーブ・ヒーターの上に洗濯物

冬場で使うストーブやヒーターの上に乾くからといって洗濯物などの布類を吊り下げないようにしましょう。

ある意味定番の(?)火災原因ともいえるので、理屈は省きます。

ただ下の方にしか口が開いていないタイプの灯油ストーブでも、布などの可燃物は近づけないほうが無難です。

こんな感じのストーブです。

口が小さいからといっても、中を覗くとはっきりと火が燃えています。

そのため何かの拍子に布の先端部などが排熱口に入り込むと簡単に燃えてしまいます。

どんな場合でもそうですが「ストーブ・ヒーターのまわりに可燃物を置かない」。

これを基本として暖房器具を使っていきましょう。

コンセントに水

こちらはダイレクトに「コンセントに水がかかる」ことによる発火です。

理屈は湿ったホコリと同じです。

ダイレクトに水がコンセントにかかると簡単に内部にまで浸透してしまいます。

その結果中でショートを起こして発火します。

簡単に内部に入り込んでしまうという点では発火する可能性は格段に高いです。

コンセントの近くに水の入った花瓶などを置かないように。

倒れたときに万一コンセントに水がかかると発火する原因になります。

あるいは冬場の結露した水滴が壁伝いにコンセントに入り込むことも。

こうした事故を防ぐため、コンセントのまわりに花瓶などを置かない・濡らさないように心がけましょう。

レンジでの異常な加熱

電子レンジで長時間連続加熱するとそれが原因で発火するおそれがあります。

主な発火原因は「レンジの耐熱・機能限界」「加熱した食べ物の炭化」が挙げられます。

レンジの耐熱・機能限界

レンジで長時間加熱し続けると、レンジが限界を迎えて発火する可能性があります。

特に気を付けたいときが「手動で加熱時間を設定する」とき。

自動で加熱するときは、内部の温度状態などを加味してある程度加熱したら自動で切ってくれます。

しかし手動で設定すると、当然ですが時間経過以外で切れることはありません。

そのためレンジの限界を超えて加熱し続けると、機器が耐え切れずショートして発火する可能性があります。

長時間加熱したあとに「ヴ~~」なんて音を出すことがあります。

あれはレンジそのものをクールダウンしているときの音です。

まあ普段自動のみで加熱している人は(レンジが故障でもしない限り)大丈夫です。

が、手動で設定する人は「1分」と「10分」を間違えて押して、計30分なんて加熱時間に設定しないよう注意しましょう。

アルミ製の冷凍食品袋

アルミが使われている冷凍食品などの袋を入れると発火する危険があります。

冷凍食品の袋は、中身が溶けにくいように袋の内側がアルミ製の場合があります。

アルミ製の袋をレンジで加熱すると、アルミが反応して袋や食品を燃やして発火する可能性があります。

「電子レンジでの加熱は絶対にしないでください」と注意書きがされているものもあります。

冷凍食品を袋ごと加熱する場合は、しっかりと注意書きを確認するようにしましょう。

食べ物の炭化

レンジで長時間加熱し続けると加熱中の食べ物が炭化して発火する場合があります。

加熱中の食べ物はどんどん水分が蒸発していきます。

極端な話ですが、徐々に炭になっていくと言い換えられます。

揚げ物といった水分が少ないものだと炭化する時間も早くなります。

おまけに油が多いと温度も上がりやすく発火する可能性も高くなります。

まあ炭化するといっても何時間といった時間がかかる場合が多いです。

そのため時間設定を間違えなければまず起きません。

上記と併せて、くれぐれも設定時間を間違えないようにしましょう。

カセットコンロ

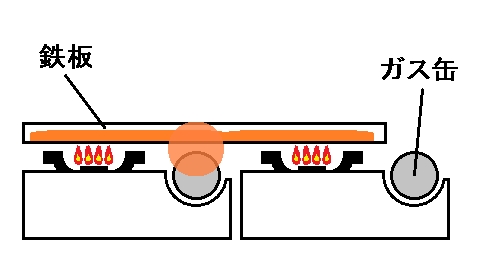

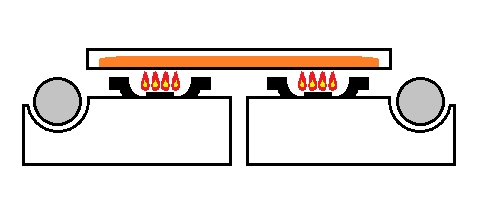

カセットコンロを使う場合はガス缶の上に鉄板が重ならないように配置しましょう。

熱せられた鉄板などがガス缶に近いとガスが熱せられて爆発する危険性が高いです。

この手の事故で起きやすいのが「バーベキューなどでコンロを2台以上使用する」場合です。

このようにガス缶が内側になるようコンロを2つ以上並べて使ってしまうと…。

この場合、鉄板の真下にあるガス缶が熱せられ爆発します。

コンロを2台以上使うときはガス缶が外側になるようコンロを配置しましょう。

こうすればガス缶が鉄板の熱で熱せられることもないので、安全に使い続けられます。

コンロより大きい鉄板や鍋を乗せるときは、ガス缶近くに鉄板が接近していないか確かめましょう。

天かすをまとめて放置

大量に天ぷらなどの油ものをつくると大量に出てくるのが「天かす」。

この天かすを一か所にまとめていると発火するおそれがあります。

揚げたての天かすは油ものの例にもれず、かなりの高温になっています。

小さい天かすでもボールなどにまとめて入れていたり、10cmくらい高く積み上げていると内部がかなりの高温になります。

その熱が原因で発火し、周りが油だらけなので簡単に火の勢いが増していきます。

似たような例で大量の天かすをゴミ箱に入れてしまうこと、。

ゴミ箱という密閉空間も相まって発見が遅れて火災に発展することもあります。

大量に天かすが出たら積み上げたりせず、薄く延ばすように盛りましょう。

あとは完全に熱が冷めてから廃棄。

油に水は厳禁

油ものの調理をしている人はわかるでしょうが、熱した油に水が加わるとかなりの勢いで油が跳ねます。

この跳ねた油が多いとコンロの火元に引火して火災の原因にもなりかねません。

熱した鉄板や鍋に水を入れると水が跳ねるようにして蒸発します。

油でも同じで、油と水は混じら無いため、油が水の蒸発に巻き込まれて同じように跳ねます。

一番危険なのがこの引火した油に水をかけて消化しようとすることです。

消化のための水の量と等しい油が飛び散るため、火炎放射器かってくらいの火柱が上がります。

もし引火してしまったら決して水を使わないこと。

消火器といった火を安全に消せるものを使って鎮火しましょう。

消火器が無い場合

もし近くに消火器が無い場合、少々危険がありますが鍋蓋を使って火を覆ってしまえば一応鎮火できます。

しかしこのとき火が消えても絶対にフタを開けてはいけません。

このときの中の油は空気が無いため発火していないのであってまた空気に触れると簡単に発火します。

まずはコンロの火を消して、完全に冷え切るまでフタをしたまま放置しましょう。

ただ結局は急場の次善策でしかありません。

できれば消防に連絡を取って、適切に処理してもらうのが最適です。

水+小麦粉で揚げ物

ドーナツなどのお菓子は油で揚げるものもありますが、水と小麦粉のみで揚げるのはやめましょう。

水分が多い小麦粉の塊などは高温になると爆発します。

小麦粉と水を混ぜると粘着性が増します。

これのせいで内部に水蒸気が溜まってしまい、数分で弾けてしまいます。

数センチの塊でも鍋の中の半分の油が吹っ飛ぶくらいの爆発が起きます。

そのたまコンロの火に簡単に引火してしまい大惨事になることも。

IHなら発火の危険性は少ないです。

が、飛び散った高温の油で火傷をする可能性は高く、どちらにしろ危険です。

ベーキングパウダーを使えば揚げ物の表面に小さな穴が空くので、溜まった水蒸気が逃げやすくなります。

自作の揚げ物お菓子などをつくる際には、しっかりと調理方法を調べてからつくるようにしましょう。

ロボット掃除機のコード巻き込み・転倒

状況は限定されますがロボット掃除機を使っている人は、床に電化製品の電源コードを放置しないようにしましょう。

ロボット掃除機は吸引口をモーターで回してホコリを掻き上げるようにして吸引しています。

この吸入口にコードが入り込むとコードが巻き込まれて断線したり、コード先の家電が倒れたりする恐れがあります。

特にハロゲンヒーターなどのヒーター類の家電を倒すと火災の原因になります。

一応ヒーターには安全措置として、倒れたりしたらスイッチが切れる仕組みになっています。

しかし燃えやすいものにヒーターが触れると発火する可能性は充分にあります。

ロボット掃除機を使うときは、あらかじめコードが引っかからないよう対処しておきましょう。

最後に

これで日常に潜む火災原因の紹介を終わります。

中には予期せぬ発火原因もありますが、大抵はあらかじめ注意しておけば防げるものがほとんどです。

電化製品に絡むものも多いので、電気を扱っている以上は火を使っていなくても火災原因になると覚えておきましょう。