水の浄化・ろ過に使える素材。砂利や炭といった自然素材から容器に入れる順番など

汚れた水をろ過するための「ペットボトルろ過器」なんてものがあります。

しかし、ろ過するために使える素材はかなりの種類があります。

砂利といった石ひとつとっても数種類使えるものがあります。

使い方によっては高性能なろ過器や長期間使えるろ過器を作ることも可能です。

そこでろ過器に使える素材を自然・加工品問わず調べてみました。

ろ過材に求められる役割

ろ過器に使う素材にはいくつか求められる要素があります。

・詰まりを起こさない

最低限これらが揃ってないと、うまくろ過ができません。

こうした性質を持ったろ過材かどうか判断する必要があります。

汚れの吸着

汚れを取れないとろ過として意味がありません。

最低限汚れの吸着能力は欲しいです。

そこで適しているのが「多孔質」なろ過材です。

多孔質とは、細かい穴が大量に空いている素材のことです。

多孔質だと吸着能力が高いので、炭といったものは代表的なろ過材になります。

ただろ過材を複数組み合わせる場合は、1種類くらいならそこまで吸着能力が無くても構いません。

ある程度の排水性

水が詰まってしまうと汚れた水が溢れるため、最低限の排水性は欲しいところ。

しかし排水性が良すぎると汚れた水が素通するため、隙間が多すぎてもいけません。

ろ過材が細かいほどフィルタ代わりにできるので、土などを使うのが一般的です。

後述する「赤玉土」は多孔質でもあるため、排水性と吸着性を持った素材です。

ただ土を使いすぎると容器が詰まる原因にもなるので、土だけを多量に使うのは推奨しません。

バクテリアの住処

ペットの水槽の水をろ過する場合、汚れや有害物質を分解するバクテリアが必要になります。

大きな汚れを取っただけでは、細かい成分が素通り・循環してしまいます。

アンモニアなどが代表的です。

そもそもろ過材に汚れを吸着するだけでは、汚れが溜まっていく一方です。

どこかのタイミングでろ過材を交換する必要が出てきます。

その手間をある程度省いてくれるのがバクテリアです。

バクテリアが多いと吸着した汚れやアンモニアといった物質を分解して無害化してくれます。

同じろ過材を長期間継続して使うのに必要になります。

代表的なのは「納豆菌」。

うまく住み着かせればろ過器内だけでなく、水槽内の水もキレイにしてくれます。

土や多孔質のろ過材だと住み着きやすいので、できればこれらを組み合わせたろ過器にしたいところです。

ろ過器に使える素材

ではろ過に使える素材を紹介します。

単一ではろ過能力が低いことが多く、いくつかのろ過材を組み合わせるのが一般的です。

石類

砂利などの石類をろ過に使うのはメジャーですが、石の種類によってはろ過の性能に違いが出ます。

ゼオライト

市販されている中でトップクラスの浄化能力を持つのがゼオライトです。

「水槽の水をキレイにする」なんて形で販売されています。

かなりの多孔質なので、汚れの吸着能力は高いです。

通気性・排水性も良く、バクテリアなども住み着いてくれます。

下記の「麦飯石」と双璧を為すろ過材として有名です。

麦飯石

こちらもゼオライト同様に、浄化能力の高いろ過材です。

同じく多孔質で汚れの吸着能力が高めです。

ゼオライトは白めの石ですが、麦飯石は濃いめ斑点模様があります。

軽石

軽石も多孔質なろ過材です。

ただ穴が大きい上に不揃いなことも多く、思った以上に水を通してしまうこともあります。

ある程度キレイになった水をスムーズに流したいときに使うろ過材としてはおすすめです。

鉢底石

鉢底石はある程度の通気性・排水性・吸水性を持っています。

植木鉢の底に敷くのが鉢底石で、水の排水を容易にしつつ根に空気を通すために使われます。

鉢底石を細かい砂のかたまりで、石の表面にきめ細かい凹凸があります。

石の中が粒子状なので水が染み込みやすく、その分汚れを吸着してくれます。

細かい凹凸のおかげでバクテリアも住み着きやすく、軽石の代わりに使われることが多いです。

砂利

小さい砂利は石類の中でも隙間を埋めるのに役立ちます。

砂利は小さく細かいため、容器の隙間を埋めて水を滞留しやすくします。

そのため軽石や鉢底石と一緒に入れると隙間を埋めるように入ってくれます。

ただ砂利の表面が固く凹凸が少ないためバクテリアなどが住み着きにくいです。

汚れを吸着する能力も少なく砂利単体でのろ過能力は低のもネック。

コストはかかりませんが、他のろ過材と組み合わせるのが一般的です。

炭類

ろ過器で必ずといっていいほど使われるのが炭です。

しかし一概に炭といっても使える炭はいくつかあります。

活性炭

活性炭は炭の中で最もろ過能力に優れています。

ただの炭と違って、活性炭は吸着能力を高めるための処理がされている炭です。

脱臭・カルキ抜き・汚れの除去と水質浄化に必要な機能を多く持っています。

水道のろ過器にも使われているためろ過能力は折り紙付き。

ただ汚れ切った水だとすぐに活性炭が汚れて使い物にならなくなります。

ある程度汚れを除去した水のろ過に使うのが最適です。

ろ過器の下の層に配置して、大雑把な汚れを取った水を最終的にキレイにするために使いましょう。

竹炭

竹を焼いてできた竹炭は高い汚れの吸着能力を持っています。

竹は高温で焼かれると炭の表面に細かい穴が大量にでき、多孔質になります。

活性炭ほどの能力はありませんが、安価で扱いやすいろ過材です。

バクテリアなども住み着きやすいです。

炭

ただ木を焼いただけの炭でもろ過材として使えます。

キャンプファイヤーなどで使う炭なら安価でキロ単位で販売されています。

ただ竹炭などに比べると多孔性は低く、ろ過材としての能力は劣ります。

燃料用として販売されている炭は大きいので、そのままでは使えません。

砕いて細かくしてからろ過材として使うことになります。

土:赤玉土

飲料用では不向きですが、水槽の水をろ過するのに土は重要な要素となります。

土は総じて他のろ過材より汚れを取る能力が高いのが特徴です。

…といってもろ過材として使える土は赤玉土という土だけになります。

腐葉土などをろ過材として使うこともありますが、有機性の土だといずれ腐ってしまいます。

赤玉土なら腐ることもなく汚れの吸着やバクテリアの住処として優れています。

長期間ろ過材として使い続けるのに向いています。

赤玉土は小粒・中粒・大粒と種類がありますが、ろ過材として使うなら小粒あたりがいいでしょう。

ろ過材として容器のどの層に入れても使えるので中々の万能性を持っています。

ただ排水口付近での使用は控えましょう。

赤玉土に限らず、土は詰まりやすいので水の流れを止めてしまいかねません。

まず鉢底石などを使い、その上に土を被せるようにしましょう。

鉢底ネットを使うのも手です。

注意したいのが、赤玉土に似た「鹿沼土」という土で、鹿沼土はろ過材としては向いてません。

性質こそ似ていますが鹿沼土は酸性なので水の酸性度を高めてしまいます。

酸性が強くなると生き物は生きていけないので、鹿沼土をろ過材として使うのはやめましょう。

植物

植物には水に含まれる成分を吸収してくれるという重要なメリットがあります。

ろ過材では摂り切れないミクロ単位の汚れや成分を吸着してくれます。

自作したろ過器なら植物を植えることもできるので、スペースに余裕があるならいくつか植え付けてみましょう。

苔

苔を表面に植え付けることで水のろ過能力を上げることができます。

苔は吸水性が高く密集して育つため水の汚れを吸着しやすくなっています。

湿気が多いと良く育ち、根腐れといった危険も少ないです。

成長すれば表面を隙間なく埋めてくれるため水をろ過しやすくなります。

根が短いため侵食しにくく、他のろ過材のように層として使うことができます。

湧き水にように水が出てくるろ過器なら、水が出てくる周りに植えれば水に含まれる汚れを取ってくれます。

また苔を敷き詰めることで勢いよく水が入り込むのを防げます。

雨などが勢いよくろ過器内に入ると溜まった汚れが舞い上がってしまいます。

苔が緩衝材になってろ過器内に水が直撃することを防げるため、緩やかな流れにすることができます。

当然ですが、乾燥した水苔ではなく生きた苔を使いましょう。

注意点として他人の家や公園などの公共施設内に生えている苔を採取するのはやめましょう。

こうした場所に生えているものは所有物と見なされるため、最悪窃盗罪などに問われる可能性があります。

有害物質などを含んでいる可能性もあるため、安全性が保障されていません。

植物を扱っている、特に盆栽などを販売している店では生きた苔も販売していることが多いです。

安全性・確実性を重視するなら、そういった方法で入手するのが一番です。

水棲植物

水蓮といった水が多い場所で育つ植物なら根腐れを気にせず植えることができます。

根が長く伸びるタイプの植物ならろ過器にの底に溜まっている汚れや成分を吸収しやすいです。

汚れの滞留を緩和するように使えます。

下にあるろ過材の隙間を埋めるように根が成長していくため、ろ過機能を高める効果もあります。

ただ注意したいのが下の層を侵食する・詰まる原因になります。

大きく成長するものだと使いづらいことがあります。

・ろ過器の一部分に植え付ける

・植物の大きさが気にならないくらい大きなろ過器にする

こういった方法を取りましょう。

観葉植物など

苔や水棲植物ほどではないですが、観葉植物でも水のろ過に使えます。

中にはイチゴを植えている人もいるみたいです。

ただ注意したいのが水分が多いことによる根腐れです。

植物は根でも呼吸しており、水が多すぎると酸素が足りず根腐れの危険があります。

しかし水耕栽培法があるように、水に酸素が充分に含まれていれば根腐れの心配はありません。

・複数植えない

・根に空気が触れやすい場所

・水が泡立っている場所

こうした条件に合うように植えましょう。

鉢に植えておけば根全体が水に浸かることもないので、根腐れの心配がなくなります。

うまく植え付ければろ過機能が向上するので、観葉植物を植えてみたい人はやってみましょう。

フィルタ類

自然由来のろ過材ではありませんが、ろ過器の性能を上げたいなら必ず使っておきたいです。

特に大きい汚れを取り除くのに必須となります。

ただ水槽のろ過器のフィルタにもいくつかあるので、特性別に紹介します。

板状フィルタ

板のように形が整えられたフィルタです。

加工が容易で汚れを除去する能力も高いため、これだけでほとんどの汚れを除去できます。

ろ過器の入口部分にフィルタを置いて、ろ過器を詰まらせかねない汚れを取るのに使います。

綿状フィルタ

綿のようにフワッとしたフィルタもあります。

こうしたフィルタは隙間なく詰め込むのに向いており、手でも千切れるくらい加工も容易です。

ただよほどミッチリ詰め込まないと汚れの除去率は落ちる傾向にあるので注意しましょう。

排水性にも優れているので、キレイにした水を詰まらせないように使えます。

発泡セラミックス

バイオキューブとも呼ばれている発泡セラミックスですが、他のフィルタよりバクテリアが住み着きやすい構造になっています。

繊維を組み合わせたフィルタと違い、素材を発泡してあるので大小まばらな穴が空いています。

体積も多いのでバクテリアが住み着いて繁殖しやすくなります。

本来は水槽内に置いて使用するものです。

が、亀といったキューブを荒らしかねないペットの場合はろ過材として使ってしまうのも手です。

ある程度汚れを取った水をろ過するために使いましょう。

ただバイオキューブは大きなひと塊になっています。

大きなろ過器でないと容器に入りきらないので注意してください。

茶こし

茶こしなど細かい網目状のものは食べカスなどの大きな汚れを取るのに役立ちます。

繊維状のフィルタだと汚れの吸着力が強い反面、掃除で汚れが取りにくいです。

早いと1週間で詰まるほど汚れが溜まってしまうので、フィルタを再利用する場合に手間です。

しかし茶こしをセットしておけば、大きな汚れを取りつつ、汚れの掃除も簡単です。

あまりに汚れが多い・詰まるのが早いなら使ってみましょう。

ろ過材を入れる順番

ろ過材を入れる順番ですが、ある程度の傾向はあれど「絶対にこの順番!」といったものはないみたいです。

ただ、入れる順番によってろ過器の性質にも違いが出ます。

いくつかの組み合わせ方法を紹介します。

万能なゼオライト・麦飯石

ゼオライトや麦飯石はろ過機能が高く、どういう使い方をしても効果は高いです。

極端な話、ろ過材全部をゼオライトや麦飯石にするとかなり浄化できます。

後述している組み合わせの「赤玉土」や「炭」といった部分をゼオライトに変えてもOKです。

ただ大きな汚れには対応していないので、初めにフィルタや茶こしで大雑把に取る必要があります。

欠点としてはコストがかかる、という点。

かなり大型のろ過器だとろ過材だけで数千円かかります。

またいくらゼオライトなどでも、長期間使い続けるとろ過能力は落ちます。

水が汚すぎると交換頻度も多くなるため、余計にコストがかかることも。

汚すぎるようなら、層の前半を別のろ過材に変え、最後にだけ入れる方法もあります。

これで前半で大雑把に汚れをとり、最後に水を浄化するようにします。

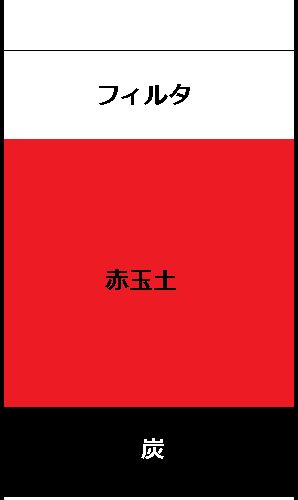

ろ過性能が高い

徹底的に汚れやアンモニアといった有害物質を取りたいなら複数のろ過材を使う必要があります。

・細かい汚れを残さない

・アンモニアなどを分解

複数のろ過材を組み合わせて、汚れの吸着頻度や分解効率を良くしています。

最低限フィルタ・赤玉土・炭は欲しいところ。

まずはフィルタで大きい汚れを取りつつ、赤玉土でさらに細かい汚れを取っていきます。

一度鉢底石を挟んで、容器の底に赤玉土を入れてバクテリアが住みやすい環境にします。

最後に詰まり防止で炭や石といった隙間を作れるろ過材を入れます。

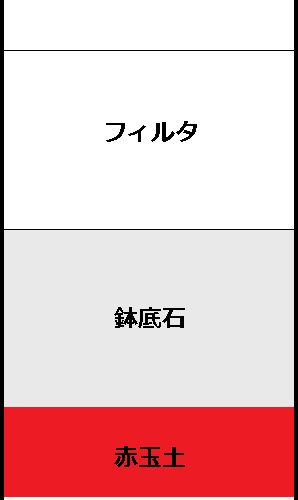

排水性を良く

あまり水が汚れておらず、アクアリウムなどのインテリアのついでにろ過したい場合は1~2種類のろ過材を使います。

一番上に苔や植物を植えることで景観もグッとらしくなります。

容器の側面にも石などを貼り付けて苔などを植え付ければ、インテリアとしても見栄えがかなり良くなります。

下に詰めるろ過材は炭や鉢底石なら排水性もよく、ある程度の汚れも吸着してくれます。

アンモニアが心配なら細かく砕いた炭や赤玉土を下の層に追加しましょう。

有害物質の分解

食べカスといった大きな汚れはないものの、アンモニアなどの有害物質が心配な場合は土・炭といったバクテリアが住み着きやすいろ過材を使いましょう。

赤玉土などを大量に使いつつ、最初のフィルタでちょっとした汚れを取れば長く使えるろ過器になります。

ただ土だけだと詰まりやすいです。

水を排出する底部分には炭・鉢底石などを使い、隙間ができやすくしましょう。

ろ過材の交換性

あまりにも汚れがキツすぎるなど、ろ過材を交換する前提のろ過器をつくるならフィルタが必須になります。

フィルタを多めに使ってろ過機能を強くすれば、とりあえず大部分の汚れは取れます。

一番上に茶こしなどを使えば大きな汚れの大半を取ってくれるため、汚れが蓄積しにくくなります。

短期間で詰まることが多発するなら、茶こしなどで汚れを取りやすい・掃除しやすいものがオススメになります。

あとは炭や鉢底石といった扱いやすいろ過材を中心に使うことで交換しやすくしています。

最後に赤玉土を使えばバクテリアが住み着きやすくなるので、多少はアンモニアなども分解してくれます。

ただ小粒の赤玉土だと詰まる可能性もあるので、心配なら中粒といった大き目の赤玉土を使いましょう。

最後に

これでろ過器に使えるろ過材の紹介とその使い方の紹介を終わります。

ろ過材ごとに特徴がかなり違うので、単一で使うのではなく複数のろ過材を組み合わせることが有効です。

景観や用途によっても使うろ過材に違いが出ます。

自分が求めている性能を考えてろ過材を使っていきましょう。